【技术前沿】北京理工大学在钠离子电池负极方面取得研究进展

2021-05-19

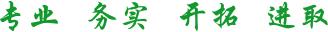

图1 钠离子电池大规模储能应用及关键材料组成

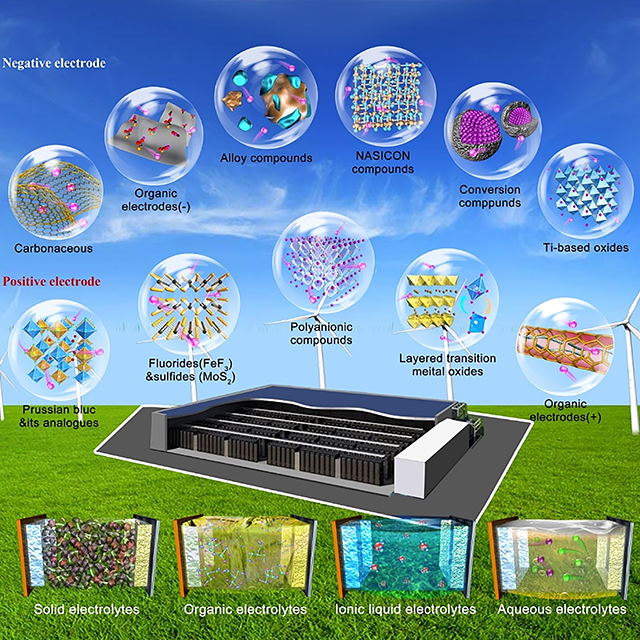

图2 Fe2VO4@CMK-3复合物合成过程

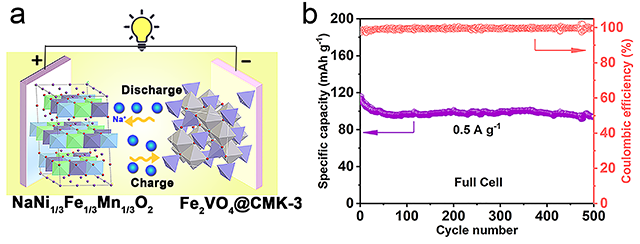

与单金属氧化物相比,双金属氧化物在碱金属离子存储中表现出更高的电子/离子导电性和电化学活性。其中Fe2VO4具有原材料丰富、高的理论比容量等优点,在钠离子负极材料中得到广泛关注。然而,Fe2VO4颗粒很容易团聚,在循环过程中结构破坏严重,最终导致容量迅速衰减。基于此问题,采用水热和后续煅烧的方法制备了Fe2VO4@CMK-3复合材料。该材料集成了多重优势:有序介孔结构的CMK-3作为碳支架,显著提高导电性;散落在CMK-3表面的Fe2VO4暴露出更多的活性位点;纳米复合结构在循环过程中提供充足的体积膨胀缓冲空间。因此,应用于钠离子电池负极材料时,Fe2VO4@CMK-3复合物实现了稳定的循环性能。同时,Fe2VO4@CMK-3复合材料表现出高的赝电容贡献率(扫速为1.0 mV s−1,电容贡献为89.1%),促进了高倍率性能的实现。另外,与NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2正极材料匹配,构建得到的NaNi1/3Fe1/3Mn1/3O2//Fe2VO4@CMK-3全电池表现出稳定的循环性能:在0.5 A g−1条件下循环500圈容量保持率为81%。该研究为钠离子电池负极材料的研究以及纳米复合结构材料的构建提供了一种新思路。

图3 Fe2VO4@CMK-3全电池匹配及电化学性能

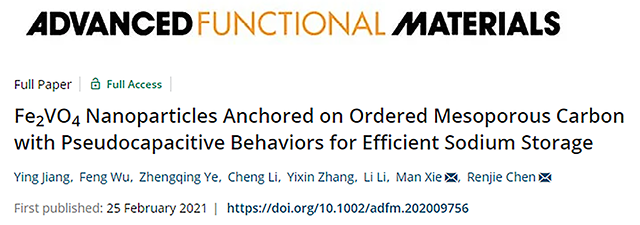

文献链接:Fe2VO4 Nanoparticles Anchored on Ordered Mesoporous Carbon with Pseudocapacitive Behaviors for Efficient Sodium Storage. Adv. Funct. Mater. 2021, 2009756. https://doi.org/10.1002/adfm.202009756

在吴锋院士的指导下和国家重点研发计划项目(高安全、长寿命和低成本钠基储能电池的基础科学问题研究,2016YFB0901500)的支持下,钠离子电池课题组在钠离子电池关键材料领域开展了系统的研究工作。近三年来,在正极材料方面:通过优化合成工艺、结构设计调控、精确离子交换等方法合成了多种不同形貌高品质普鲁士蓝、锰基P2相正极等材料;在负极材料方面:采用结构调控手段、异质结构设计和动力学优化等多种设计方法合成了反应速率快、界面稳定、体积膨胀小的负极材料;团队多次参加大学生材料创新大赛、世纪杯、挑战杯以及中国互联网+创新创业大赛等比赛,获得第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛国家金奖1项,2020年北京市优秀创业团队一等奖等多个奖项。